250th anniversary of the Province of Quebec liberation attempt by the USA

Conférencier: Jean-Pierre Raymond

Quand: Jeudi 18 septembre 2025, 19:30 à 21:00

Où: Édifice Centennial,

288, boul. Beaconsfield, Beaconsfield, H9W 4A4

Conférence en anglais, suivie d'une période de questions bilingue

En 1775, une invasion de la province de Québec est survenue. La famille de Lotbinière a été impliquée des deux côtés du conflit. Le beau-père Chaussegros de Léry, quoique mort en 1756, a construit le fort de Chambly, une partie du fort Niagara, les remparts de Montréal et ceux de Québec qui seront impliqués dans ces évènements. Le fils de celui-ci a construit le fort Saint-Jean en 1748 et servira dans l'État-major de Carleton. Le fils de Lotbinière servira comme officier d'artillerie Britannique lors du siège de fort Saint-Jean et sera amené prisonnier à Philadelphie. Sa fille s'est éprise d'un officier britannique; ils fuient tous deux aux Massachusetts où lui devient un officier Américain. Le frère de Lotbinière qui est un Récollet se joindra à la rébellion lors du siège de Québec et suivra les rebelles à New-York où il deviendra officiellement le premier aumônier catholique de l'Armée Américaine. Finalement, Michel Chartier de Lotbinière sera envoyé par la France à Boston pour supporter la rébellion avec ses connaissances dans la manufacture de canons.

Jean-Pierre Raymond est un ingénieur retraité, passionné d'histoire qui étudie les premiers ingénieurs canadiens.

==========================================================

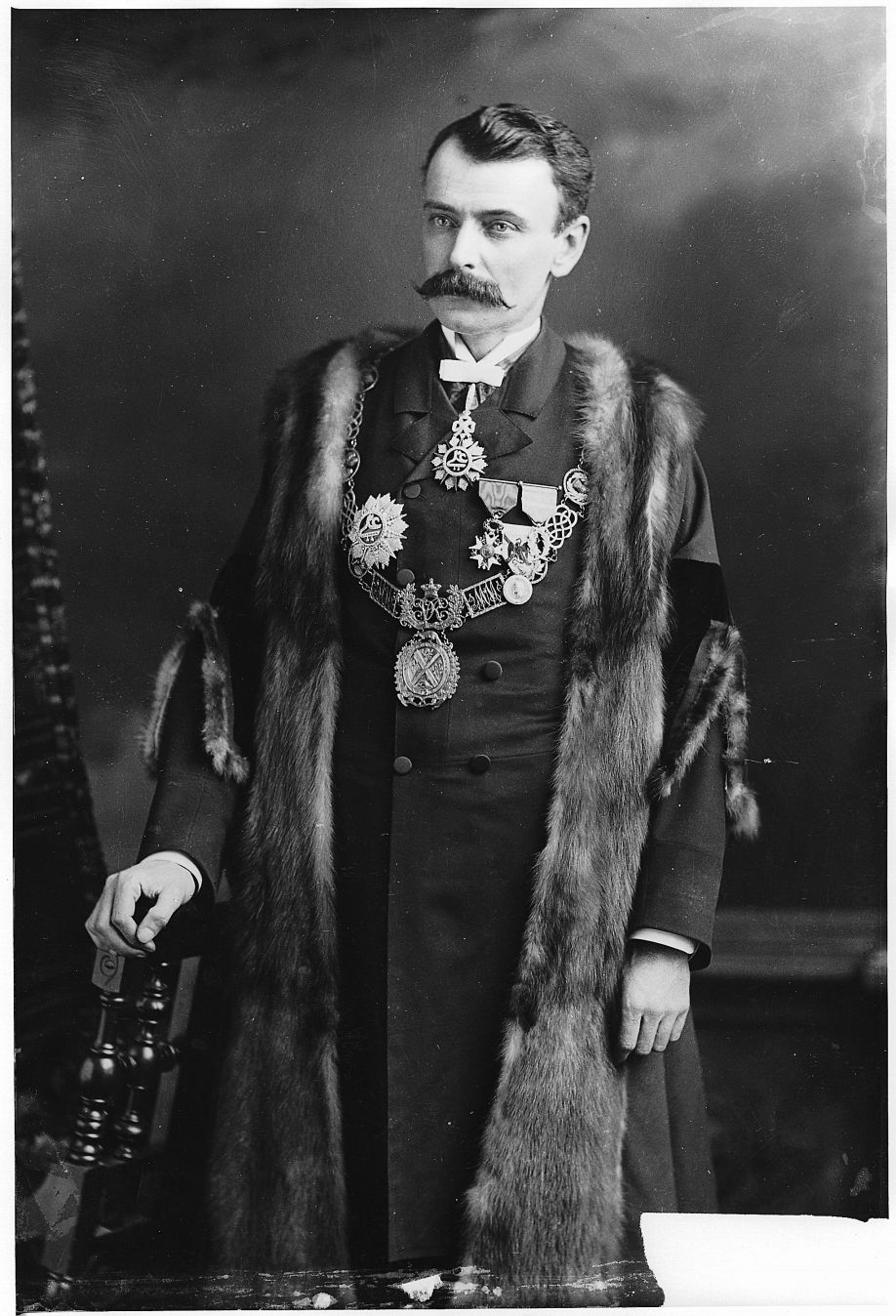

Charles Wilson (1808-1877) était un important homme d’affaires et homme politique montréalais, connu aujourd’hui surtout comme maire de la métropole entre 1851 et 1853. En 1852, il fut le premier maire de Montréal élu directement par les citoyens alors autorisés à voter. Toutefois, le succès politique et la popularité de Wilson furent éphémères. En effet, gouverner Montréal pendant les années 1850 posait d’énormes défis. Dans une ville marquée par d’intenses conflits religieux et ethniques, Charles Wilson devient rapidement une figure polarisante.

Charles Wilson (1808-1877) était un important homme d’affaires et homme politique montréalais, connu aujourd’hui surtout comme maire de la métropole entre 1851 et 1853. En 1852, il fut le premier maire de Montréal élu directement par les citoyens alors autorisés à voter. Toutefois, le succès politique et la popularité de Wilson furent éphémères. En effet, gouverner Montréal pendant les années 1850 posait d’énormes défis. Dans une ville marquée par d’intenses conflits religieux et ethniques, Charles Wilson devient rapidement une figure polarisante.

Découvrez les peuples autochtones du Québec de la préhistoire à nos jours en compagnie d'un archéologue lors d’une présen

Découvrez les peuples autochtones du Québec de la préhistoire à nos jours en compagnie d'un archéologue lors d’une présen Dans les années 1920, Montréal compte des femmes peintres très talentueuses, comme celles associées au groupe de Beaver Hall. Peu de gens savent qu’il y avait des dizaines de femmes peintres à la fin du 19e siècle qui participaient régulièrement aux expositions annuelles de la Société des arts de Montréal (Art Association of Montreal). Beaucoup d’entre elles avaient des œuvres qui ont été incluses dans les expositions de l’Académie royale des arts du Canada. Leur travail a été en grande partie perdu et il n’y a presque rien d’écrit à leur sujet. De nouveaux outils de recherche en généalogie nous permettent aujourd’hui d’en apprendre davantage à leur sujet, une découverte fascinante. Après avoir partagé quelques photos rares de leurs œuvres et des artistes eux-mêmes, Lorne Huston donnera un aperçu des caractéristiques démographiques de leur situation et de leurs carrières.

Dans les années 1920, Montréal compte des femmes peintres très talentueuses, comme celles associées au groupe de Beaver Hall. Peu de gens savent qu’il y avait des dizaines de femmes peintres à la fin du 19e siècle qui participaient régulièrement aux expositions annuelles de la Société des arts de Montréal (Art Association of Montreal). Beaucoup d’entre elles avaient des œuvres qui ont été incluses dans les expositions de l’Académie royale des arts du Canada. Leur travail a été en grande partie perdu et il n’y a presque rien d’écrit à leur sujet. De nouveaux outils de recherche en généalogie nous permettent aujourd’hui d’en apprendre davantage à leur sujet, une découverte fascinante. Après avoir partagé quelques photos rares de leurs œuvres et des artistes eux-mêmes, Lorne Huston donnera un aperçu des caractéristiques démographiques de leur situation et de leurs carrières. Lorne Huston est détenteur d’un doctorat en histoire de l’Université Concordia et d’une maîtrise en sociologie de l’Université de Montréal. Il a fait des recherches sur l’histoire des arts dans le Montréal anglophone depuis qu’il a pris sa retraite de l’enseignement au Cégep Édouard-Montpetit en 2010. En plus du livre qu’il a coécrit avec Marie-Thérèse Lefebvre sur le musicologue montréalais George M. Brewer, il a également écrit des articles sur l’Art Association et sur Samuel Morgan-Powell, critique d’art et de théâtre au Montreal Daily Star (1913-1953).

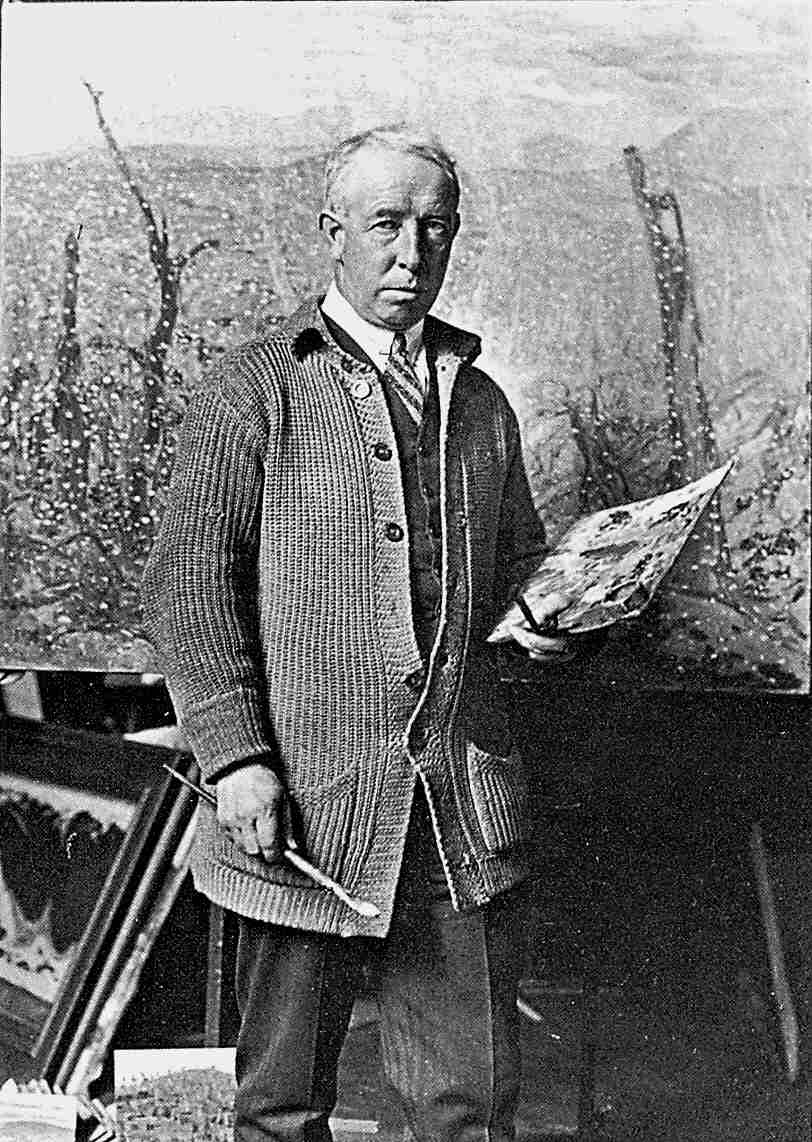

Lorne Huston est détenteur d’un doctorat en histoire de l’Université Concordia et d’une maîtrise en sociologie de l’Université de Montréal. Il a fait des recherches sur l’histoire des arts dans le Montréal anglophone depuis qu’il a pris sa retraite de l’enseignement au Cégep Édouard-Montpetit en 2010. En plus du livre qu’il a coécrit avec Marie-Thérèse Lefebvre sur le musicologue montréalais George M. Brewer, il a également écrit des articles sur l’Art Association et sur Samuel Morgan-Powell, critique d’art et de théâtre au Montreal Daily Star (1913-1953). Cette présentation illustrée suit l’un des personnages les plus aimés du Canada, de son enfance pauvre à Montréal à la reconnaissance nationale en tant que champion déclaré de l’art canadien moderne. Mieux connu en tant que membre fondateur du Groupe des Sept et du Groupe Beaver Hall, A. Y. Jackson a passé près de 70 ans à voyager à travers le Canada pour peindre sa grande variété de paysages, luttant continuellement contre les intempéries et les critiques d’art hostiles.

Cette présentation illustrée suit l’un des personnages les plus aimés du Canada, de son enfance pauvre à Montréal à la reconnaissance nationale en tant que champion déclaré de l’art canadien moderne. Mieux connu en tant que membre fondateur du Groupe des Sept et du Groupe Beaver Hall, A. Y. Jackson a passé près de 70 ans à voyager à travers le Canada pour peindre sa grande variété de paysages, luttant continuellement contre les intempéries et les critiques d’art hostiles.

Arrêtons-nous, le temps d’une conférence, à l’histoire des principaux ponts qui ont contribué à faire de Montréal l’important lieu d’échanges, tant commerciaux que culturels et sociaux, qu’elle est devenue. Car, bien qu’ils soient souvent sujets d’irritation pour les automobilistes, ils n’en ont pas moins été et sont encore les témoins indispensables de l’évolution de la ville !

Arrêtons-nous, le temps d’une conférence, à l’histoire des principaux ponts qui ont contribué à faire de Montréal l’important lieu d’échanges, tant commerciaux que culturels et sociaux, qu’elle est devenue. Car, bien qu’ils soient souvent sujets d’irritation pour les automobilistes, ils n’en ont pas moins été et sont encore les témoins indispensables de l’évolution de la ville ! Diplômée en Sciences de l’éducation de l’Université de Montréal (orthopédagogie), Ginette Charbonneau a été animatrice pour le Service des arts et de la culture de la Ville de Saint-Eustache pendant de nombreuses années. Fervente d’histoire, co-auteure d’un ouvrage sur la généalogie et l’histoire de famille, coordonnatrice pendant dix ans et autrice dans La Feuille de chêne, la revue de la Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache, elle offre des conférences et cours, méticuleusement documentés et accompagnés de présentations visuelles pertinentes. Elle donne des cours à l’UTA (Université du Troisième Âge, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke) depuis 2010. Sa passion pour l’histoire, de même que son expérience et son intérêt pour la recherche, la documentation et la communication l’ont amenée au désir de partager les connaissances acquises.

Diplômée en Sciences de l’éducation de l’Université de Montréal (orthopédagogie), Ginette Charbonneau a été animatrice pour le Service des arts et de la culture de la Ville de Saint-Eustache pendant de nombreuses années. Fervente d’histoire, co-auteure d’un ouvrage sur la généalogie et l’histoire de famille, coordonnatrice pendant dix ans et autrice dans La Feuille de chêne, la revue de la Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache, elle offre des conférences et cours, méticuleusement documentés et accompagnés de présentations visuelles pertinentes. Elle donne des cours à l’UTA (Université du Troisième Âge, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke) depuis 2010. Sa passion pour l’histoire, de même que son expérience et son intérêt pour la recherche, la documentation et la communication l’ont amenée au désir de partager les connaissances acquises.

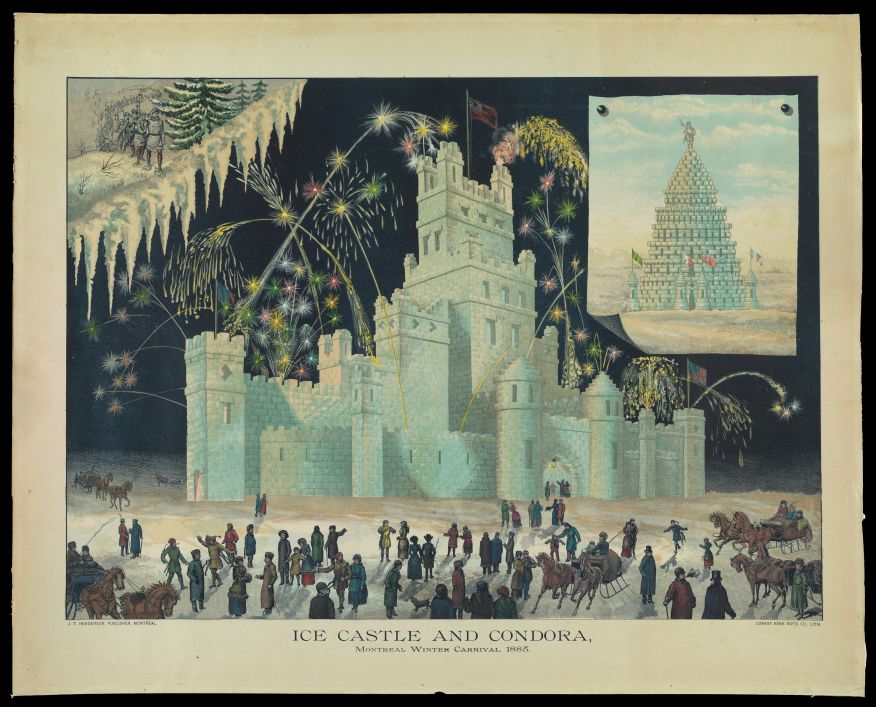

Notre conférencier, Robert N. Wilkins, nous présente des points saillants de l’année 1885 à Montréal, incluant le carnaval d’hiver, l’élection de Honoré Beaugrand comme Maire de Montréal, les inondations du printemps, l’épidémie de variole et la pendaison de Louis Riel.

Notre conférencier, Robert N. Wilkins, nous présente des points saillants de l’année 1885 à Montréal, incluant le carnaval d’hiver, l’élection de Honoré Beaugrand comme Maire de Montréal, les inondations du printemps, l’épidémie de variole et la pendaison de Louis Riel. Né à Montréal en 1947, Robert N. Wilkins a étudié aux universités Concordia, Carleton et McGill. Professeur au niveau secondaire dans la région de Montréal durant plus de 35 années, il a aussi publié des articles pour différents journaux dont le trimestriel Connections de Quebec Family History Society, Westmount Examiner, Suburban, Montreal Gazette et, à l’occasion, d’autres journaux nationaux. Il a publié les livres Montreal, 1909 (Shoreline Press, 2017), Montreal Recorder’s Court, 1906 (en 2020) et Grandad’s Montreal, 1901 (en 2022).

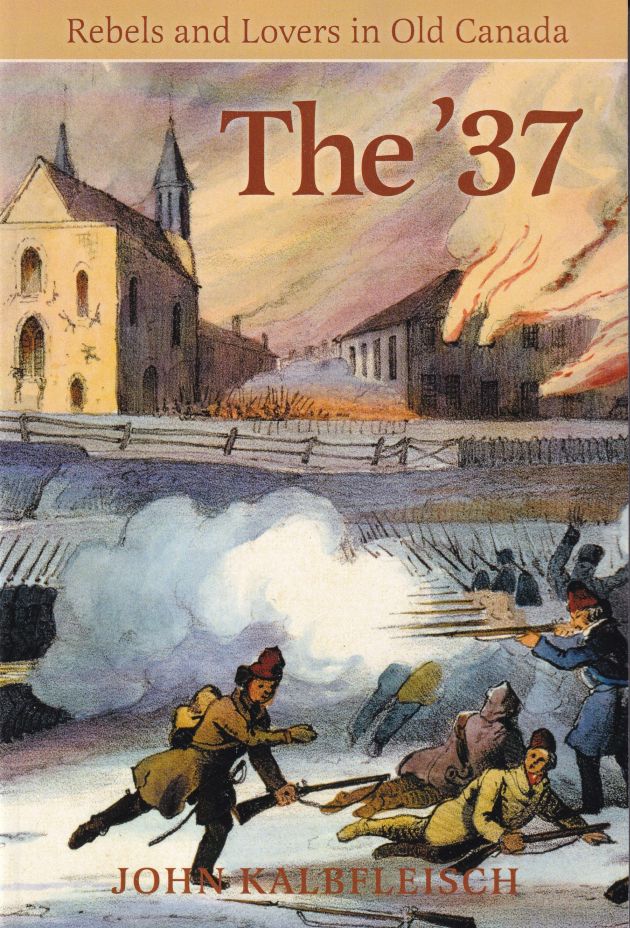

Né à Montréal en 1947, Robert N. Wilkins a étudié aux universités Concordia, Carleton et McGill. Professeur au niveau secondaire dans la région de Montréal durant plus de 35 années, il a aussi publié des articles pour différents journaux dont le trimestriel Connections de Quebec Family History Society, Westmount Examiner, Suburban, Montreal Gazette et, à l’occasion, d’autres journaux nationaux. Il a publié les livres Montreal, 1909 (Shoreline Press, 2017), Montreal Recorder’s Court, 1906 (en 2020) et Grandad’s Montreal, 1901 (en 2022). Pourquoi le jeune avocat réformateur George-Étienne Cartier se joint-il à un soulèvement armé, pour ensuite rejeter la violence comme moyen d’instaurer un gouvernement responsable dans ce pays ? En 1837, le Bas-Canada bouillonne de mécontentement. Après les émeutes sauvages à Montréal entre loyalistes purs et durs et radicaux dissidents, il n’y a pas de retour en arrière. Cartier, futur Père de la Confédération, s’engage dans la rébellion contre la Couronne. À Saint-Denis, à Saint-Charles et à Saint-Eustache, des patriotes mal armés se retrouvent dans des batailles rangées contre l’armée la plus disciplinée de la planète, batailles qui résonnent encore aujourd’hui.

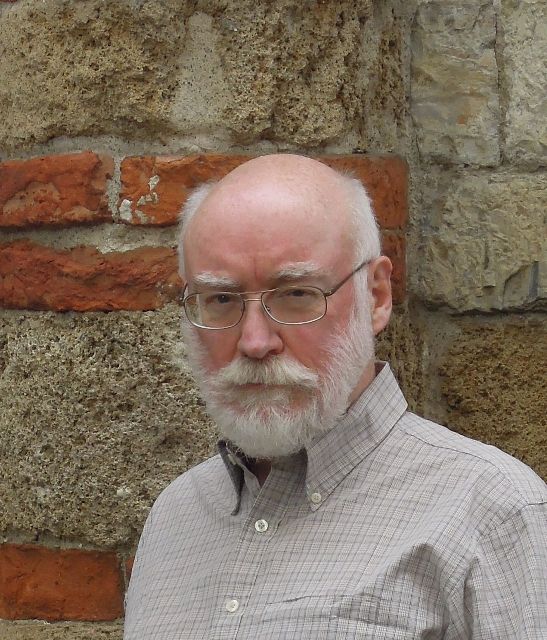

Pourquoi le jeune avocat réformateur George-Étienne Cartier se joint-il à un soulèvement armé, pour ensuite rejeter la violence comme moyen d’instaurer un gouvernement responsable dans ce pays ? En 1837, le Bas-Canada bouillonne de mécontentement. Après les émeutes sauvages à Montréal entre loyalistes purs et durs et radicaux dissidents, il n’y a pas de retour en arrière. Cartier, futur Père de la Confédération, s’engage dans la rébellion contre la Couronne. À Saint-Denis, à Saint-Charles et à Saint-Eustache, des patriotes mal armés se retrouvent dans des batailles rangées contre l’armée la plus disciplinée de la planète, batailles qui résonnent encore aujourd’hui. Journaliste chevronné, John Kalbfleisch a écrit dans The Montreal Gazette une chronique sur l’histoire de la ville durant dix-sept ans. Son roman The ’37 a été publié en début d’année 2024. Il est aussi l’auteur de No Place More Suitable: Four Centuries of Montreal Stories (2018), A Stain Upon the Land (2017), Le cadeau royal: Histoire de la ville de Mont-Royal / The Royal Gift: a History of Town of Mount Royal (2013) et This Island In Time: Remarkable Tales from Montreal’s Past (2008), et co-auteur de Montreal’s Century: a Record of the News and People Who Shaped the City in the 20th Century (1999).

Journaliste chevronné, John Kalbfleisch a écrit dans The Montreal Gazette une chronique sur l’histoire de la ville durant dix-sept ans. Son roman The ’37 a été publié en début d’année 2024. Il est aussi l’auteur de No Place More Suitable: Four Centuries of Montreal Stories (2018), A Stain Upon the Land (2017), Le cadeau royal: Histoire de la ville de Mont-Royal / The Royal Gift: a History of Town of Mount Royal (2013) et This Island In Time: Remarkable Tales from Montreal’s Past (2008), et co-auteur de Montreal’s Century: a Record of the News and People Who Shaped the City in the 20th Century (1999).

L’église Christ Church Beaurepaire est établie en 1924. Notre conférencier, Michael Silverthorne, membre de cette église, racontera les premiers 100 ans de cette congrégation anglicane.

L’église Christ Church Beaurepaire est établie en 1924. Notre conférencier, Michael Silverthorne, membre de cette église, racontera les premiers 100 ans de cette congrégation anglicane. Michael Silverthorne s’est toujours intéressé au passé, à ce qui a eu lieu avant cequi est maintenant et à la façon dont nous sommes arrivés là où nous sommes. Il a enseigné les études classiques à McGill pendant près de quarante ans, en particulier la littérature grecque ancienne. Dans les dernières années, il a traduit plusieurs textes néo-latins sur des sujets politiques et philosophiques, tels que des œuvres de Hobbes, de Spinoza et les cahiers sur des sujets religieux de Sir Isaac Newton.

Michael Silverthorne s’est toujours intéressé au passé, à ce qui a eu lieu avant cequi est maintenant et à la façon dont nous sommes arrivés là où nous sommes. Il a enseigné les études classiques à McGill pendant près de quarante ans, en particulier la littérature grecque ancienne. Dans les dernières années, il a traduit plusieurs textes néo-latins sur des sujets politiques et philosophiques, tels que des œuvres de Hobbes, de Spinoza et les cahiers sur des sujets religieux de Sir Isaac Newton. Lors de notre rencontre du jeudi 16 mai 2024, Jacqueline Lamoureux nous partagera les souvenirs de sa famille à Beaurepaire. Après sa présentation, nous inviterons les personnes présentes ayant grandi à Beaurepaire à partager leurs souvenirs et ceux de leur famille concernant cette période.

Lors de notre rencontre du jeudi 16 mai 2024, Jacqueline Lamoureux nous partagera les souvenirs de sa famille à Beaurepaire. Après sa présentation, nous inviterons les personnes présentes ayant grandi à Beaurepaire à partager leurs souvenirs et ceux de leur famille concernant cette période.