George M. Brewer and the Music Scene in Montreal

during the First Half of the 20th Century

Conférenciers: Lorne Huston et Marie-Thérèse Lefebvre

Quand: Jeudi 18 novembre 2021, 19:30 à 21:00

Où: À confirmer - En mode virtuel

Conférence principalement en anglais avec une introduction et une courte partie de la présentation principale en français, suivie d'une période de questions bilingue.

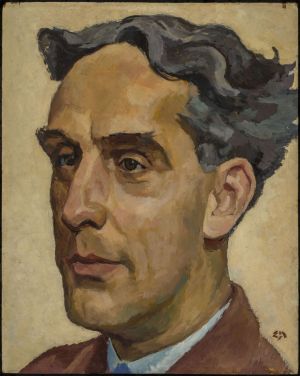

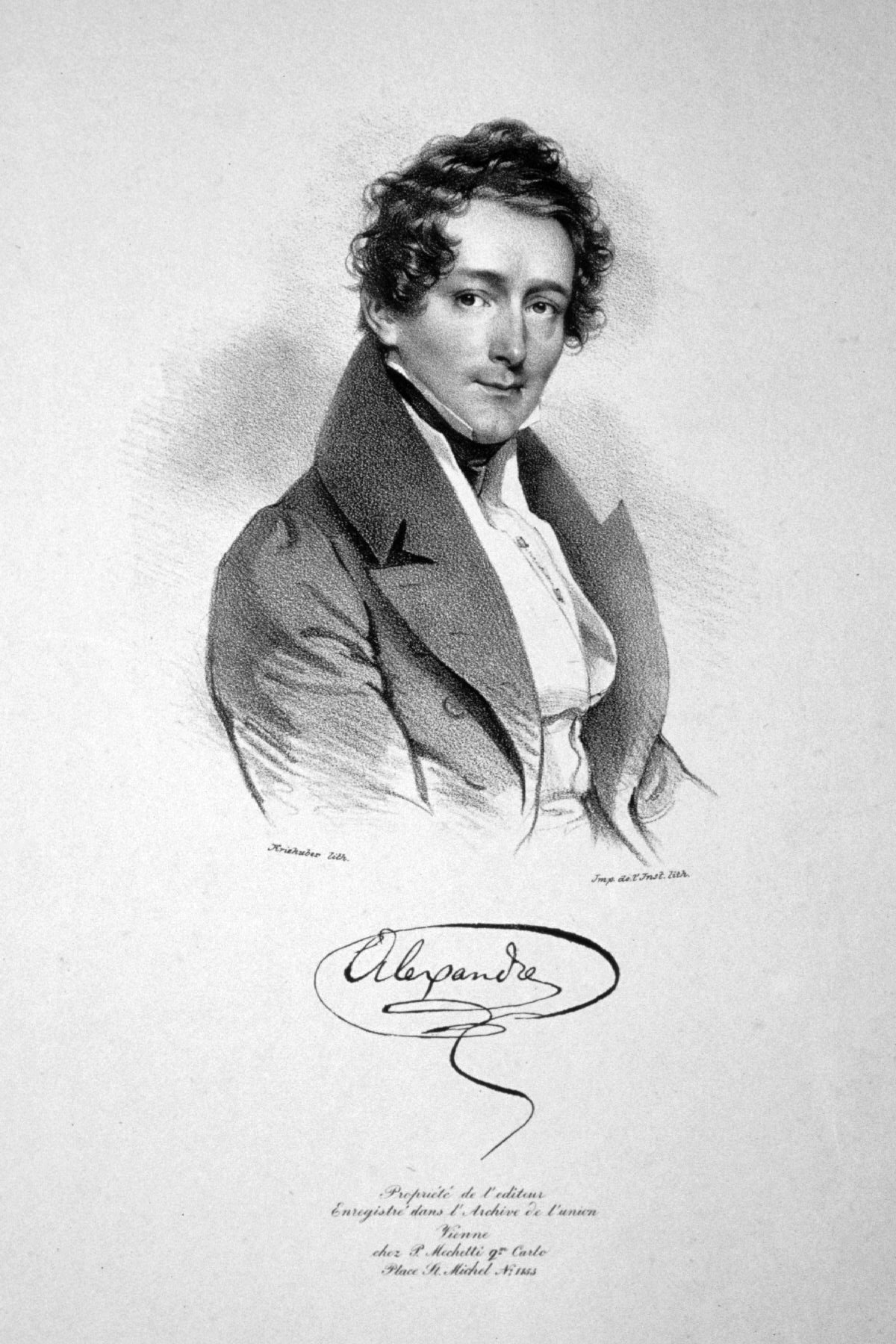

Portrait de George M. Brewer vers 1929-1930, par Edwin Holgate.

Portrait de George M. Brewer vers 1929-1930, par Edwin Holgate.

Musée des beaux-arts de Montréal. Photographe: Christine Guest.

George M. Brewer (1889-1947), oublié depuis longtemps, était un personnage fascinant de la scène musicale à Montréal au cours de la première moitié du XXe siècle. Sa profession était organiste à l’église Church of the Messiah, nom de l’église Unitarian Church of Montreal à cette époque. Par goût personnel, il était producteur de théâtre – de pièces médiévales. Mais surtout, c’était un éducateur. Il interprétera des adaptations pour orgue, de musiques rarement entendues à Montréal, musiques qu’il découvrit et collectionna au cours de ses nombreux voyages partout en Europe et ailleurs. Et il ne se contentait pas de jouer la musique, il en parlait aussi et la situait dans son contexte historique, philosophique et musical.

Son histoire, fort intéressante en soi, l’est encore plus lorsque nous essayons de comprendre qui l’écoutait et qui le soutenait. Nous découvrons un riche réseau de clubs, de sociétés et d’associations auxquels Brewer a appartenu, du côté anglophone principalement, mais aussi du côté francophone. Du Pen & Pencil Club à la Société Casavant, du Masonic Study Club au Conservatoire de musique du Québec, Lorne Huston et Marie-Thérèse Lefebvre nous présenteront cet environnement dynamique des mélomanes à Montréal pendant l’entre-deux-guerres.

Lorne Huston est détenteur d’un doctorat en histoire de l’Université Concordia et d’une maîtrise en sociologie de l’Université de Montréal. Il a fait des recherches sur l’histoire des arts dans le Montréal anglophone depuis qu’il a pris sa retraite de l’enseignement au Cégep Édouard-Montpetit en 2010. En plus du livre qu’il a coécrit avec Marie-Thérèse Lefebvre sur le musicologue montréalais George M. Brewer, il a également écrit des articles sur l’Art Association et sur Samuel Morgan-Powell, critique d’art et de théâtre au Montreal Daily Star (1913-1953).

Lorne Huston est détenteur d’un doctorat en histoire de l’Université Concordia et d’une maîtrise en sociologie de l’Université de Montréal. Il a fait des recherches sur l’histoire des arts dans le Montréal anglophone depuis qu’il a pris sa retraite de l’enseignement au Cégep Édouard-Montpetit en 2010. En plus du livre qu’il a coécrit avec Marie-Thérèse Lefebvre sur le musicologue montréalais George M. Brewer, il a également écrit des articles sur l’Art Association et sur Samuel Morgan-Powell, critique d’art et de théâtre au Montreal Daily Star (1913-1953).

Marie-Thérèse Lefebvre, détentrice d’un doctorat en musicologie de l’université de Montréal, y a été professeure de 1981 à 2010, vice-doyenne aux Études supérieures entre 1993 et 1998 et doyenne par intérim en 1997–1998. Professeure émérite de la Faculté de musique de l'Université de Montréal et spécialiste de l'histoire de la vie musicale au Québec, Marie-Thérèse Lefebvre a publié plusieurs livres et articles sur divers compositeurs, dont Auguste Descarries, Serge Garant, Rodolphe Mathieu, Gilles Tremblay et Jean Vallerand, ainsi qu'une Chronologie musicale du Québec (1535-2004) (Septentrion, 2009) écrite en collaboration avec Jean-Pierre Pinson.

Marie-Thérèse Lefebvre, détentrice d’un doctorat en musicologie de l’université de Montréal, y a été professeure de 1981 à 2010, vice-doyenne aux Études supérieures entre 1993 et 1998 et doyenne par intérim en 1997–1998. Professeure émérite de la Faculté de musique de l'Université de Montréal et spécialiste de l'histoire de la vie musicale au Québec, Marie-Thérèse Lefebvre a publié plusieurs livres et articles sur divers compositeurs, dont Auguste Descarries, Serge Garant, Rodolphe Mathieu, Gilles Tremblay et Jean Vallerand, ainsi qu'une Chronologie musicale du Québec (1535-2004) (Septentrion, 2009) écrite en collaboration avec Jean-Pierre Pinson.

Le livre "George M. Brewer et le milieu culturel anglophone montréalais, 1900-1950" écrit par Lorne Huston et Marie-Thérèse Lefebvre, Éditions Septentrion 2020, peut être feuilleté en partie chez l'éditeur:

https://www.septentrion.qc.ca/catalogue/george-m-brewer-et-le-milieu-culturel-anglophone-montrealais

===========================================================

Daniel Laurendeau est né à Montréal en 1945. Dès l'âge de quatre (4) ans, il débute sa collection d'items reliés au transport en commun de la Cité de Montréal. Il est membre de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire (ACHF) et bénévole au Musée ferroviaire canadien de Delson / Saint-Constant depuis 1961. En 1985, il devient « Garde-moteur » de tramway sur le site du Musée réalisant ainsi son rêve d’enfant. Présentement membre du Conseil d'administration et du Comité exécutif d'Exporail, Musée ferroviaire canadien, il est aussi bénévole au Comité des Collections. Parallèlement à sa passion des tramways, il a accompli une longue carrière de 35 années chez Honeywell Ltée.

Daniel Laurendeau est né à Montréal en 1945. Dès l'âge de quatre (4) ans, il débute sa collection d'items reliés au transport en commun de la Cité de Montréal. Il est membre de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire (ACHF) et bénévole au Musée ferroviaire canadien de Delson / Saint-Constant depuis 1961. En 1985, il devient « Garde-moteur » de tramway sur le site du Musée réalisant ainsi son rêve d’enfant. Présentement membre du Conseil d'administration et du Comité exécutif d'Exporail, Musée ferroviaire canadien, il est aussi bénévole au Comité des Collections. Parallèlement à sa passion des tramways, il a accompli une longue carrière de 35 années chez Honeywell Ltée.

Paulo Zegarra-Llerena nous racontera l'histoire des trains:

Paulo Zegarra-Llerena nous racontera l'histoire des trains:

Pauline Faguy-Girard est amateur d’histoire depuis plusieurs années et s’intéresse plus particulièrement à l’histoire de Beaconsfield depuis 2004 alors qu’elle se joint à la société historique. Au fil des années, elle a été secrétaire, trésorière et, depuis 2018, présidente de notre société.

Pauline Faguy-Girard est amateur d’histoire depuis plusieurs années et s’intéresse plus particulièrement à l’histoire de Beaconsfield depuis 2004 alors qu’elle se joint à la société historique. Au fil des années, elle a été secrétaire, trésorière et, depuis 2018, présidente de notre société.

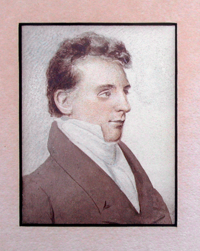

Alexandre Vattemare est né et mort à Paris (1796-1864). C’était un personnage protéiforme. Ses talents exceptionnels de mime et de ventriloque lui valurent la renommée dans l’Europe postnapoléonienne. Si cet homme, estimé des souverains et de l’élite intellectuelle de son époque est passé à l’histoire, c’est parce qu’il a créé un système international d’échange de spécimens doubles dans les domaines des arts, des sciences naturelles, des ouvrages scientifiques et littéraires, et qu’il a préconisé la construction d’instituts regroupant de nombreux services publics. Il voulait resserrer les liens d’amitié entre les groupes de la famille humaine et permettre aux ouvriers et aux personnes démunies de s’instruire facilement. L’objet de cette conférence est de cerner le projet de Vattemare de construire à Montréal et à Québec, en 1840 et 1841, deux instituts aux multiples fonctions – véritables utopies urbaines – afin de briser les barrières nationales, linguistiques et culturelles par l’éducation, et en particulier l’éducation gratuite des ouvriers et des démunis.

Alexandre Vattemare est né et mort à Paris (1796-1864). C’était un personnage protéiforme. Ses talents exceptionnels de mime et de ventriloque lui valurent la renommée dans l’Europe postnapoléonienne. Si cet homme, estimé des souverains et de l’élite intellectuelle de son époque est passé à l’histoire, c’est parce qu’il a créé un système international d’échange de spécimens doubles dans les domaines des arts, des sciences naturelles, des ouvrages scientifiques et littéraires, et qu’il a préconisé la construction d’instituts regroupant de nombreux services publics. Il voulait resserrer les liens d’amitié entre les groupes de la famille humaine et permettre aux ouvriers et aux personnes démunies de s’instruire facilement. L’objet de cette conférence est de cerner le projet de Vattemare de construire à Montréal et à Québec, en 1840 et 1841, deux instituts aux multiples fonctions – véritables utopies urbaines – afin de briser les barrières nationales, linguistiques et culturelles par l’éducation, et en particulier l’éducation gratuite des ouvriers et des démunis.

Jacques G. Ruelland, Ph.D., professeur retraité du Département de philosophie du Collège Édouard-Montpetit et du Département d’histoire de l’Université de Montréal, auteur de 48 ouvrages.

Jacques G. Ruelland, Ph.D., professeur retraité du Département de philosophie du Collège Édouard-Montpetit et du Département d’histoire de l’Université de Montréal, auteur de 48 ouvrages. Robert Unwin Harwood époux de Louise-Josephte de Lotbinière héritière de la seigneurie de Vaudreuil. Robert Unwin est un personnage assez fascinant... Un anglais romantique qui a su développer la seigneurie de Vaudreuil à une époque troublée par la rébellion de 1837. Robert Unwin était tout un personnage, très aimé de ses censitaires francophones. Il a su s'attirer la considération et la sympathie des canadiens français et des anglais de sa seigneurie, un cas rare. Je l'ai connu par son petit-fils Henry de Lotbinière Harwood qui m'a introduit à la communauté anglophone d'Hudson et qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière par ses archives et ses conseils. Pour moi, parler de son arrière grand-père c'est rendre hommage à un des membres de la communauté anglophone du Québec qui avait à cœur l'épanouissement de la communauté francophone de la région.

Robert Unwin Harwood époux de Louise-Josephte de Lotbinière héritière de la seigneurie de Vaudreuil. Robert Unwin est un personnage assez fascinant... Un anglais romantique qui a su développer la seigneurie de Vaudreuil à une époque troublée par la rébellion de 1837. Robert Unwin était tout un personnage, très aimé de ses censitaires francophones. Il a su s'attirer la considération et la sympathie des canadiens français et des anglais de sa seigneurie, un cas rare. Je l'ai connu par son petit-fils Henry de Lotbinière Harwood qui m'a introduit à la communauté anglophone d'Hudson et qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière par ses archives et ses conseils. Pour moi, parler de son arrière grand-père c'est rendre hommage à un des membres de la communauté anglophone du Québec qui avait à cœur l'épanouissement de la communauté francophone de la région.